临时夫妻性压抑谁人能解 泉企建夫妻房求解困局

权利之问 政府当答

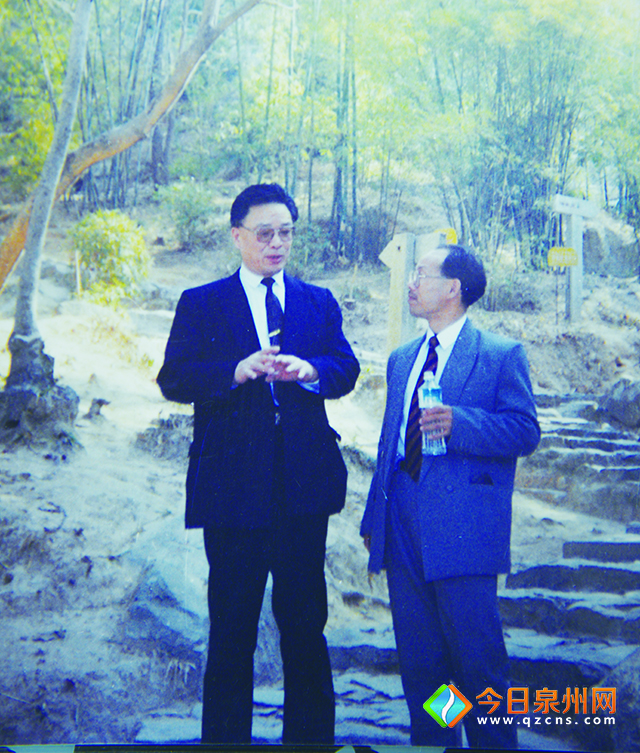

记者专访深圳资深专家刘开明、泉州师院教授王秀华

“临时夫妻”的故事是别人的,但他们带来的问题,则是整个社会的。

从上世纪80年代开始,数亿农村男女涌入打工大潮。他们成为经济财富的创造者,但只是廉价劳动力,没能成为城市居民。

从2012年起,泉州推行居住证制度,更加关注泉州330余万外来工的权益。但是,务工者的性权利尚未被真正关注。

就这一问题,记者专访了最早一批提出并关注“临时夫妻”的学者——深圳当代社会观察研究所所长刘开明博士,以及曾在泉州本地企业做过调查的泉州师范学院教授王秀华。

刘开明:不能简单地做道德评判

记者:您是怎么关注到“临时夫妻”的?

刘开明:我从1998年研究劳工与企业社会责任。我们注意到,早在上世纪90年代中期,这一现象就出现在珠江三角洲工业区内。2003年,我出版《边缘人》一书,当时在广东做了大量调研,关注到这种已婚务工者在外同居的问题,在书中就“临时夫妻”做了论述。

当然,具体是谁第一个提出“临时夫妻”概念,我不太清楚,有可能是媒体记者。

记者:您怎么评价“临时夫妻”这种关系?

刘开明:不应简单地做道德评判。你要走进他们的生活,才会理解这种自愿同居关系。

这个问题的实际情况很复杂。有的是长期两地分居,确实需要解决性饥渴;有的是因为爱情同居,只是还没结婚;也有人是因为心理和生活需求;我们还看到,有人因为租房和经济压力而同居。

所以,简单指责当事人的过错或道德问题,没有什么意义。因为这是社会造成的。

我10年前就说过,如果打工地不能解决他们的家庭生活,会波及他们的子女、老人。现在的情况还是这样,他们节衣缩食,在打工地几乎不消费,将大部分钱汇回家乡,也抑制了本地消费市场。

记者:您觉得主要原因都有哪些?

刘开明:首先是社会流动性的原因。传统的婚姻方式和婚姻观,造成一部分农村妇女婚姻不幸。以往妇女没机会外出。

现在有些人出于家庭不和、家庭暴力等出走他乡,就会遇到更好的对象。

其次,子女是联系夫妻关系的最好桥梁。现在大量子女都留守农村,这种基础也不牢了。

再次,女人对于生理、经济权益、安全感等方面的诉求比在农村时更强烈。

最后,没有原本社会关系的束缚,没有亲人熟人邻居,在单纯的陌生环境中,人们更容易关注情欲、经济方面,加上生理需求,因此便衍生临时“搭对”现象。

记者:泉州有330多万外来人口。务工人员的“临时夫妻”问题会带来什么影响?

刘开明:首先是劳动者权利的习惯性忽视。如今很多地方用工,需要的还是廉价劳动力,不是需要人。性问题,包括子女、配偶随迁问题、住房落户问题,都是外来人口的基本生活需求。

从2012年开始,中国的劳动力人口就开始逐年下降的新时期,未来劳动力的竞争将越来越激烈,哪个城市吸入更多的外来移民,就证明这个城市更有活力,更有发展前途。

泉州是制造型城市,劳动力对当地产业影响重大,其实可以做一个接纳外来人口的先锋城市。

此外,产生的社会影响更显而易见。这种不正常现象,对原有家庭和夫妻关系产生巨大破坏。

记者:泉州2012年推行居住证制度,这是关注外来工权益的优惠,解决外来工子女免费义务教育、买经适房等问题,已有171万人拿证。您觉得能在多大程度上解决“临时夫妻”问题?

刘开明:户籍问题确实是应该首先面对的问题。几十年的用工环境不考虑用工的家庭、孩子问题,便产生“身份隔离”。在这种前提下,居住证政策无法从根本上解决问题。

在政策上应有顶层设计。即改变户籍制度,归还公民自由迁徙权。公民的社会保障权利应与实际生活地联系起来。户籍地仅是一种人口登记的工具。地方政府层面,应把外来人口视为财富的创造者,而不是城市负担。政府应该提供家庭生活必需的住宿、医疗和教育设备。政府应该看到,夫妻团聚,可减少很多不必要的社会成本,而且能创造真正的和谐。

[责任编辑:卢侨生]

相关阅读

- (2014-06-01)“临时夫妻”大打出手 晋江警方深夜出动调停

“中国乌龙茶之乡”福建安溪举办2021开茶节

“中国乌龙茶之乡”福建安溪举办2021开茶节

《安溪铁观音质量安全白皮书(2020)》在京首发

《安溪铁观音质量安全白皮书(2020)》在京首发

纪念李尚大先生诞辰100周年在安溪召开

纪念李尚大先生诞辰100周年在安溪召开

世界茶贸指数研究中心落户安溪

世界茶贸指数研究中心落户安溪

永春呈祥:用“智慧奔跑”庆祝建党百年

永春呈祥:用“智慧奔跑”庆祝建党百年

参与评论