磁灶瓷器折射中外文化交流之光

2021-10-29 10:53:00 来源: 泉州晚报

0浏览 评论0条

泉州网10月29日讯 (记者 吴拏云/文 王柏峰/图)磁灶窑址位于泉州城西南16公里磁灶镇,是泉州城郊规模最大的一组古窑址。这里是紫帽山南麓的丘陵地带,瓷土资源丰富。磁灶窑址(金交椅山窑址)是宋元时期泉州城郊外销瓷窑址的杰出代表,反映了泉州以外贸手工业为显著特点的产业结构,其生产体系和生产规模展现了世界海洋商贸中心强大的基础产业能力和贸易输出能力。

航拍磁灶窑系金交椅山窑址

青釉高足盘托杯

精美瓷器浴火而生

曾有“涨海声中万国商”繁荣历史景象的泉州,一直是中国对外通商的重要港口城市。宋元时期,泉州成为与埃及亚历山大港相媲美的东方巨港。其中,绵延千年的泉州区域烧制的精美瓷器,是当时深受世界各国人民喜爱的重要外销品。

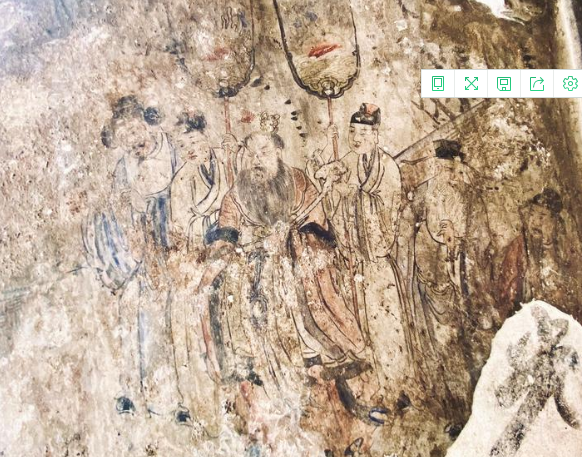

与磁灶窑相关的记载屡屡见诸历史文献,明万历四十年刊本《泉州府志·卷三》载:“磁器出晋江磁灶地方;又有白色次于饶磁,出安溪崇善、龙兴、龙涓三里;又有白瓷器,出德化程寺后山中,洁白可爱。”清乾隆版《晋江县志》卷一《舆地志·物产》里则记曰:“出磁灶乡,取地土开窑,烧大小钵子、缸、瓮之属,甚饶足,并过洋。”千年前,在晋江梅溪之畔、紫帽山南麓的丘陵地带,苍翠的山林间有这么一道道由西北向东南,顺山势而成的窑炉,大量精美的瓷器,如执壶、军持、罐、瓶、盏、水注、碟等,就在这里浴火而生。晋江磁灶窑产出的瓷器,釉色丰富、造型别致。以金交椅山窑址为例,该窑址出土的典型器物以日用陶瓷为主,这些器物的釉色有青釉、酱釉、黑釉、绿釉、黄釉、黄绿釉等;装饰手法多样,比如“化妆土”“施半釉”“釉下彩”以及剔刻、堆贴、模印等;装饰纹样包括折枝花、缠枝花、梅花等,突出海外定烧特点。

宋元时期,得益濒临泉州港口岸的地理位置,磁灶窑在泉州港繁荣的海外交通贸易需求下,其外销陶瓷生产得到蓬勃发展,达到昌盛时期。“似陶非陶、似瓷非瓷,是磁灶窑陶瓷的一大特色。”晋江市文物保护中心主任吴金鹏介绍称,为占领市场,磁灶窑业以海外市场为导向革新技术,在产品种类、釉色、装饰技法上博采众长,其陶瓷生产达到最高水平,产品种类繁多。

磁灶镇金交椅山窑址展示馆内展示的磁灶窑生产工艺流程

展品十分丰富

金交椅山窑址保存最好

磁灶窑始于南朝,随着泉州港的兴盛,终于在宋元时期步入黄金时期,从内销民窑一跃成为东南沿海重要的外销陶瓷生产基地。据福建博物馆、晋江博物馆编著的《磁灶窑址——福建晋江磁灶窑址考古调查发掘报告》所述,磁灶地区的古代窑业遗存,在1956年的福建省文物普查中就已发现。1956年冬,北京故宫博物院、福建省文物管理委员会的文博专家、考古队员在对闽南的几处古窑址进行调查时,曾在晋江磁灶窑的许山、蜘蛛山、宫仔山、土尾庵等窑址采集到一些瓷器及窑具,其中有青釉碗(莲瓣、篦纹)、黑釉碗、炉、青釉碟等。

从20世纪50年代起,在长达数十年时间里,福建各级文物部门联合发起多次考古调查,发现有26处磁灶窑遗址,其中宋元时期(10—14世纪)窑址12处,均分布于晋江支流九十九溪两岸的小山坡上。宋元窑址中的蜘蛛山窑址、土尾庵窑址、童子山窑址、金交椅山窑址等4处窑址合称“磁灶窑址”,被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。金交椅山窑址是目前发掘揭露面积最大、保存最完好、出土遗物最多的一处宋代窑,成为磁灶窑系的典型代表。

梅溪两畔,沿山坡而上的龙窑盘卧于绿野山间。闽南特色的红砖长廊下,复原的金交椅山窑址总体布局呈现在世人眼前。这里有四座龙窑及作坊遗迹,细看之下,有取瓷土区、临水的淘洗区、瓷器制作区、烧制瓷器的窑炉等,展示了陶瓷生产完整文化链条。其中,占地约250平方米的作坊遗址,贮泥池、沉淀池、陶缸、柱洞、磉墩、灰坑、陶车坑等遗迹清晰可见。金交椅山窑址展示馆内亦有磁灶窑生产工艺流程的展示。经考古,金交椅山窑址作坊遗址使用时间当是10—13世纪,不难想象,当年这里曾是一派制坯成型、上釉装饰的繁忙景象。

宋元祐二年(1087年)朝廷将福建市舶司设在泉州,标志着泉州港重要商贸地位的确立。到了元代,元政府除了去除禁榷(专营)、博买等做法外,还在泉州实行“舶税钱”制度。拥有较为完备的海外贸易管理机构,使得泉州港帆樯林立,舶商云集。在朝廷鼓励海外贸易政策的推动下,满载磁灶窑陶瓷的船只沿着梅溪东折而去,汇于晋江入海,由泉州港起航沿着古代海上丝绸之路的航线驶向世界。

磁灶窑系金交椅山窑址

酱釉印纹盖罐

陶瓷生产技艺传入台湾等地

泉州港宋元时期海外贸易空前繁盛,陶瓷与丝绸、茶叶成为大宗外销商品。磁灶窑就是泉州外销陶瓷的主要产地之一,产品在器形、纹饰上反映出适应海外市场需求的风格,远销东亚、东南亚、南亚和东非等地。很长一段时间内,质地甚佳、造型精雅的磁灶陶瓷深受世界人民的喜爱。磁灶窑也因此成为中国东南沿海重要的外销陶瓷生产基地。“磁灶窑的产品在国内发现较少,但在海上丝绸之路沿线各地则多有发现。”吴金鹏表示,这些大宗外销商品,既有被海外博物馆、美术馆等收藏的,亦频现于各地沉船,如中国南海一号、华光礁一号,韩国新安沉船,印尼爪哇沉船,菲律宾吕宋沉船、哲帕拉沉船等。另悉,迄今为止欧亚共有50多个国家的博物馆和美术馆收藏有磁灶古代陶瓷。

元末,泉州发生亦思巴奚叛乱,加上明初“海禁”政策及东南沿海内忧外患的影响,泉州港走向衰落,磁灶窑以外销为主的经营模式因势中断,窑场数量锐减,逐渐走下坡路。

清代,随着晋江磁灶人下南洋、过台湾,也把磁灶陶瓷生产技艺传到菲律宾和我国台湾。1805年,磁灶人吴鞍到台湾,选取在与磁灶地形地貌相似的莺歌设窑制陶。磁灶传统陶艺在台湾传承发展了200多年,不管制陶历史还是窑边故事,磁灶和莺歌都有着浓浓的同根同源的两岸特色。

金交椅山窑址出土的青釉执壶

金交椅山窑址出土的酱釉梅瓶

推动陶瓷文化传承与发展

如今,磁灶古窑里,燃烧了1500多年的窑火虽然熄灭了,但静静盘卧的座座古窑炉,是泉州海丝文化沉甸甸的历史见证,折射了灿烂的中外文化交流之光。勤劳智慧的先人为泉州留下的这片遗珍,得到今人的珍视与保护。

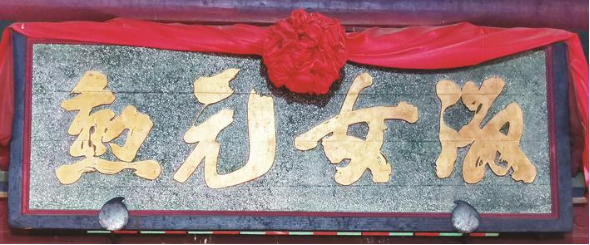

近年来,磁灶镇通过积极申报非遗项目和传承人、建设传习所、推进传统陶艺进校园、策划项目“走出去”等多项措施,推动磁灶陶瓷文化的保护、传承和发展。现有磁灶陶瓷烧制技艺、苏垵“黑茶古”烧制技艺两项泉州市级非遗代表性项目,磁灶陶瓷雕塑技艺一项晋江市级非遗代表性项目;拥有泉州市级非遗代表性项目代表性传承人2位,晋江市级非遗代表性项目代表性传承人4位,晋江市工艺美术大师2位;“磁灶陶制夜壶”获评晋江伴手礼;磁灶陶瓷烧制技艺被认定为泉州市传统工艺美术品种和技艺;“磁灶陶瓷”获国家地理商标认证。

[责任编辑:]

泉州民间传统风俗:中秋节拾瓦片烧塔仔 共赏江天月

泉州民间传统风俗:中秋节拾瓦片烧塔仔 共赏江天月

让木偶走进寻常百姓家 给木偶行业带来新希望

让木偶走进寻常百姓家 给木偶行业带来新希望

高安镇坪水村特色村寨 自然资源与文化底蕴并存

高安镇坪水村特色村寨 自然资源与文化底蕴并存

古代“储钱罐”--元代陶扑满 出土弥足珍贵陶扑满

古代“储钱罐”--元代陶扑满 出土弥足珍贵陶扑满

规范住宅小区公共收益管理 使用办法即将出台

规范住宅小区公共收益管理 使用办法即将出台