角美镇西边村有个壶山 四面分布四个自然村落

2021-11-02 10:56:35 来源: 闽南日报

0浏览 评论0条

位于九龙江入海口北岸、龙海区北面的角美镇西边村中,有一座形似壶状的土山,故名“壶山”,又名壶屿。屿者,据《康熙字典》“屿”字注解云:“平地小山也”,又曰“在水为岛,在陆为屿”。

壶山四面分布四个自然村落,即西边社、壶屿社、寮西社和桥西社组成行政村叫西边村。壶山东面是郭氏聚居地——寮西社;壶山西麓是黄氏聚居地——西边社;壶山东南面是壶屿吴姓家族开设商铺仓储,俗称“烟行”;壶山东南、北麓是吴氏聚居地——壶屿社;壶山北面是吴姓、黄姓共同聚居地——桥西社。

据传,壶山蕴藏着一种质地优良的建筑材料,漳州人称“日煞”(俗用字,读音“刷”),可与闻名漳州的“江东日煞”相媲美,可惜的是在上世纪六十年代初被角美建筑队发现后,经过短短二三十年间不断挖掘而殆尽,至今荡然无存了。

西边行政村由西边、壶屿、寮西和桥西四个自然社组成。

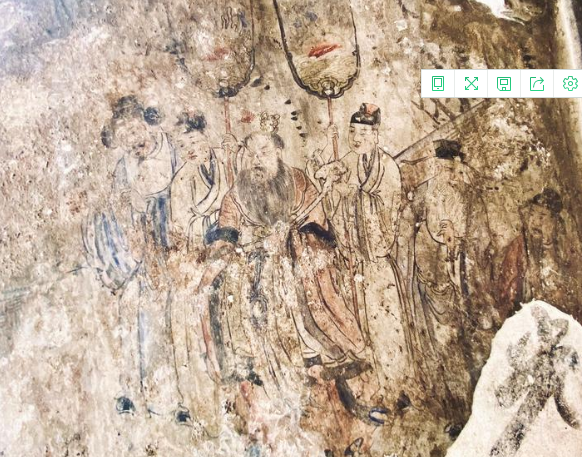

壶屿社:壶屿是吴氏世代聚居地,该社开基始祖吴伯恭从兴化府莆阳县(现今莆田市)的一处海滨村社分衍后,几经辗转来到白礁社居住生活,但该社不能养殖海产品而经济得不到发展,后来于南宋淳佑年间(公元1241年)迁徙至壶山定居。由于壶屿地处海滨,有着丰富的天然滩涂地可供养海产品,诸如:海蛏、牡蛎、蚣蚮(俗话)等。从此,吴氏传统的养殖海产品技术得到发扬光大,因而促使社里经济有了长足发展。随着经济日益增长,族人生活水平明显改善,久而久之人丁也不断兴旺鼎盛起来。时值明代中期壶屿就成为当时龙溪县二十九堵十五个甲社之一(注:所谓“甲社”可理解为现今的“村委会”)。[详细请参阅明嘉靖《龙溪县志》]

西边社:位于壶山西麓,系石美黄氏第十世裔孙黄贞于元代初期迁来此地开基建社,因此址在壶山的西侧,故名“西边社”。世代以海为生,靠海吃饭。

寮西社:位于壶山东面,是郭氏家族世代聚居地,其开基始祖于明永乐年间从刘端社(即现今流传社)迁徙而来。

桥西社:位于壶山北面,相传早年间一个姓吴的守桥人三代居住在此看桥护桥,后来过桥人川流不息,人流量多了,壶屿、西边人索性就在此地做起买卖生意,把讨海回来的新鲜海鲜挑到这里来出售,换取一些山货或生活用品回去,久而久之“壶屿古桥”西面就成了吴、黄两姓的共同栖息繁衍之地。

壶屿港:位于壶山东南、东北隅,原名“后港溪”,又名“惠民港”,系九龙江北溪水流入海口的港道。据《漳州府志》卷六(规制篇)记载:“惠民港半属龙溪半属同安,从壶屿入口抵新岱迂回二十余里通舟楫”。又据相传:古时港道深邃,商船和客船可石厝街和角尾圩,往来大小船只如梭,航运业相当发达。由此可知,此港是一处不可多得的天然良港,为当地发展经济起着桥梁、枢纽作用。

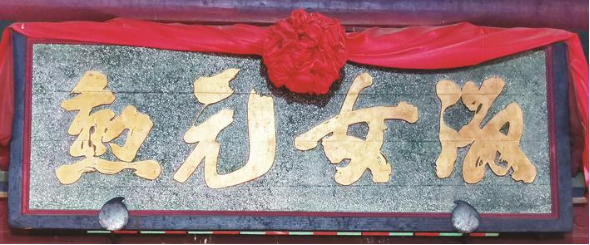

壶屿小石桥:位于壶屿社万寿宫庵庙右侧的石柱式“河表”前,古时要步行去角尾圩,必须经过“河表”下一条弯弯曲曲的土路,宽五六尺左右,经过壶屿境内的一条分岔小河道,其名“小港仔”,后直达“惠民港”,再渡船到彼岸的桥东社(原来应该不叫此社名),登岸后再往欲去的地方。此条土路当时是壶屿、西边和寮西三社百姓通往外地的必经之道,因此被称为“大路”。

话说这条名叫“小港仔”的小河道,犹如一只拦路虎挡住了三社百姓日常出入,为了通过这条小河道,村民们只好建造一座简易的木板桥。所谓木板桥只是在河道中钉两根木柱,然后钉上横梁,铺上木板,只能单人通过而已。每逢发大水或遇到台风下暴雨时,这样的小木桥就可想而知了,不是被大风刮倒就是被大水冲垮。

据传说:有一天,一位法号叫“德霖”的僧人(和尚),途经此地时,眼见没有桥过河,只见他两掌合拍口念“善哉,阿弥陀佛”,停留片刻后转身而去。原来,自从那时起这位“德霖”僧人就暗暗下决心,要为这里的村民建造一座永固的桥。于是他不辞劳苦、四处奔波去化缘,经过一年多的努力,终于筹措到造桥所需银两,然后交给当地官府去造桥。因此,村民们非常感激这位劳苦功高的“德霖”僧人。

因这座桥与后来在惠民港上的石桥相比较显得小很多,后人习惯把“小港仔桥”称之为“壶屿小石桥”。公元1964年“农业学大寨”时期,因平整土地扩大耕地种植面积之需,将“小港仔”河道填平造田,因此,这座小石桥也结束了它的历史使命,永远消失在人们的视野中。

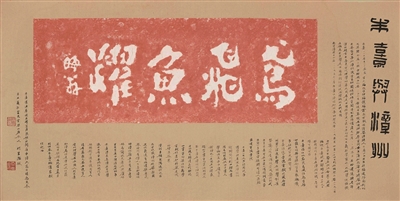

壶屿大石桥:据《漳州府志》卷六(规制篇)记载:“壶屿大石桥跨惠民港,龙溪、同安二县交界,长二十余丈。壶屿小桥在大桥南,倶元僧德霖募捐,以上倶二十九都”。(⊙吴启智 文/供图)

[责任编辑:]

泉州民间传统风俗:中秋节拾瓦片烧塔仔 共赏江天月

泉州民间传统风俗:中秋节拾瓦片烧塔仔 共赏江天月

让木偶走进寻常百姓家 给木偶行业带来新希望

让木偶走进寻常百姓家 给木偶行业带来新希望

高安镇坪水村特色村寨 自然资源与文化底蕴并存

高安镇坪水村特色村寨 自然资源与文化底蕴并存

古代“储钱罐”--元代陶扑满 出土弥足珍贵陶扑满

古代“储钱罐”--元代陶扑满 出土弥足珍贵陶扑满

规范住宅小区公共收益管理 使用办法即将出台

规范住宅小区公共收益管理 使用办法即将出台