反复实践探索获取清泉水 首创水泥滤沙管获成功

2021-11-17 09:54:08 来源: 闽南日报

0浏览 评论0条

当前,新一轮学习弘扬谷文昌精神的热潮正在漳州大地掀起。57年前曾与谷文昌一起建设地下引水工程的湖尾村91岁老人陈亚生心情振奋,乐当谷文昌精神义务故事员。11月14日,笔者赶到东山县樟塘镇湖尾村,聆听他讲述谷文昌好故事。

村前弯弯的清水塘,数百只白鹭嬉戏飞翔;村庄绿树环绕,幢幢新楼鳞次栉比;新建的公路宽畅平坦,车辆往返穿梭,呈现一派富美新农村的景象。现任村党支书陈全平说,1963年,时任县委书记的谷文昌带领群众建设湖尾地下引水工程。该工程至今仍让村里农田受益。

“湖尾泉水清,不忘谷公情。”现年91岁的陈亚生回忆他亲历的谷书记建设地下引水工程的过程。那是1962年10月至1963年,东山岛遭遇百年罕见的特大旱灾,连续八个多月没下过一场透雨,地面水干涸,90%以上农田受旱,人畜饮水困难。谷文昌和县委一班人分头下乡组织抗旱,广泛发动群众到处寻找水源,从有关“湖”“塘”“港”等地名村名寻找水的痕迹,到地方低洼处去看一看,探一探……

陈亚生说,1963年4月的一天,谷文昌听说经过植树造林后,湖尾村至梧龙村后江一带沙滩竟然发现有地下水冒出来,他喜出望外地跑去观察。随后,东山县委提出“天不下雨人下雨,地上无水地下挖”的号召。不久,省地质队被请到东山勘探,在普查地质时发现湖尾村海滩地下水源丰富,竖井打下三四十米,清水源源不断。可是持续使用柴油机抽水成本太高,再说水抽上来后通过什么渠道来引流?那么,井不打那么深,开人工河让地下水现身可以吗?于是,县委调集西埔公社、樟塘公社、康美公社的3000多位民工,开展“挖掘地下水、建设人工河”的大会战。谷文昌抡起锄头与民工们一起参战,晚上不回家,就睡在村里。大家奋战了七八天,共挖成一条长1600多米,深五六米,面宽二三十米的人造河,从湖尾一直延伸到东沈村,使沿途许多村庄的农田得到灌溉。可是,沙地蓄不了水,十几天后河道两边的沙下滑,大风又卷起飞沙往河里填,靠海边一段很快就被埋没了。

“我最佩服谷书记为了人民群众,百折不挠、战胜困难的英雄气概。”陈亚生感慨地说。怎样才能顺利得到清泉水?当时,谷书记集思广益,反复实践探索。有人提议,往沙滩里埋水管,想办法挡住沙粒,让水掺入管道。于是,谷文昌请国营双东瓷窑厂工人烧制一条长80米、直径10厘米的瓷管,管壁钻满洞,管壁外包茅草棕片,埋入沙里试验,效果不错,但出水量小。可当烧制瓷管直径扩大到80至100厘米,再次埋入沙里,又不出水了。怎么办?临近冬天,气候寒冷。谷文昌带一名技术员下到六七米深的沟渠里,低头弯腰钻入又黑又潮又闷的管道里,匍匐着向前探索,他打着手电筒上下左右仔细查看,用手在管壁上下左右反复触摸,然后一身污垢地钻了出来,查明原来是管壁里小洞都被沙粒堵住了。

为了做出合格的滤沙管,谷书记决定把艰巨的任务交给县建筑公司。为此,建筑公司成立滤沙管研制实验组,采用沙砾与水泥配比制管,白天干活,夜里点汽灯再干,但实验失败了几十次。谷文昌来到实验组工场时,“很难啊!”手脚沾满水泥,脸流汗水的工人反映道。“加把劲,成功了,沙地里的水才能取出来啊!”谷文昌说着,脱下衣服和工人们一起干开了。最终,实验组探索采用在每一节水泥涵管的管壁四周,穿了呈漏斗状的1.5厘米小孔为滤沙水孔,不仅能收集沙地里的地下水,而且有效防止细沙随地下水流进涵管;并在每节涵管的上方留一个直径20厘米的大孔为溢水口,当涵管里水储存满以后,从大孔溢出,形成河面。如需要用水时,水又从大孔流入涵管输送到需要水的地方。中国首创的水泥滤沙管在东山实验首获成功。

“沥水拦沙的效果终于实现了,谷文昌和干部群众的劲头更足了。”陈亚生说,经不断实践摸索,沙滩沿线挖等高5米的深沟,沟底处按比降5%埋下滤沙管,每隔100米设一口观察井,末端建蓄水池一个,开渠道6000多米。

1963年底,湖尾长4公里的地下引水工程建成,共埋设集水滤沙管长3350米,挖填沙18万多立方米,每年可利用水量为200多万立方米,有效地解决樟塘、康美两个公社八个大队4500亩农田的灌溉。

湖尾地下水工程成功后,经验在梧龙、探石、湖塘、白埕、山口等乡村推广,先后埋设地下水涵道13条,总长达13914米,改善农田灌溉面积1万多亩。1964年5月,国家地矿部在东山县召开全国沿海省份地下水开发利用现场会,介绍东山当时全国最大的地下水工程的建设经验。

(⊙谢汉杰 文/图)

[责任编辑:]

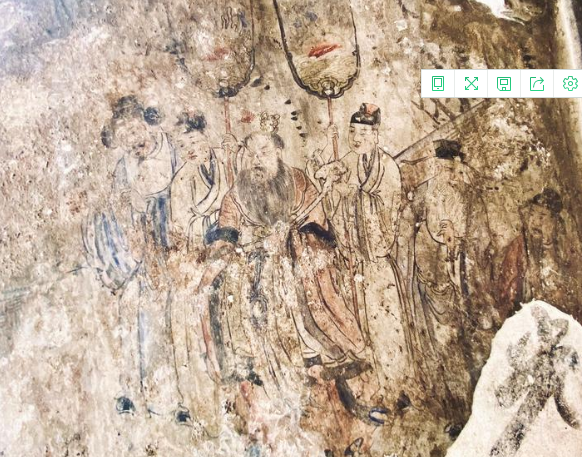

泉州民间传统风俗:中秋节拾瓦片烧塔仔 共赏江天月

泉州民间传统风俗:中秋节拾瓦片烧塔仔 共赏江天月

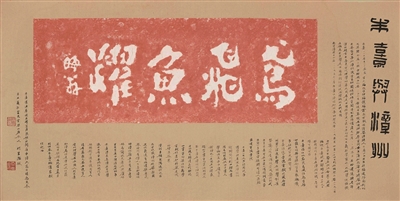

让木偶走进寻常百姓家 给木偶行业带来新希望

让木偶走进寻常百姓家 给木偶行业带来新希望

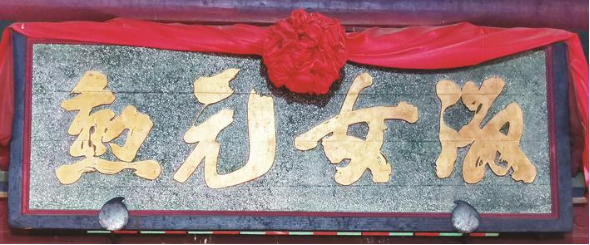

高安镇坪水村特色村寨 自然资源与文化底蕴并存

高安镇坪水村特色村寨 自然资源与文化底蕴并存

古代“储钱罐”--元代陶扑满 出土弥足珍贵陶扑满

古代“储钱罐”--元代陶扑满 出土弥足珍贵陶扑满

规范住宅小区公共收益管理 使用办法即将出台

规范住宅小区公共收益管理 使用办法即将出台