在“六步摸石法”中修行“夕阳红” 抢救摩崖石刻有50多块

2021-12-02 10:51:33 来源: 闽南日报

0浏览 评论0条

“我小时候经常在顶街后山玩,那里有一块石头刻着‘海阔天高’,特别漂亮,现在被杂草土块掩盖,不知所踪,我想我们还是再去找找看。”每周一,孙用川、陈炳文、许培斌、刘长国等几位老先生都会聚在铜山古城文化发展促进会一起开“例会”,把近期在社会上走动听闻到的文物保护相关话题进行整合、探讨。这一次,陈炳文老先生提议去找寻后山上一块摩崖石刻,大家一拍即合,约好时间便出发了。

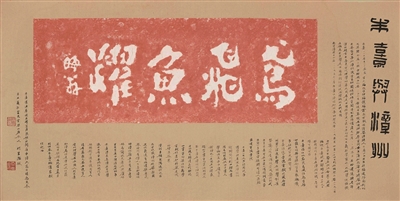

这些老先生平均年龄70岁上下,最大的83岁。他们多是机关事业单位退休的干部。他们老当益壮,凭着对家乡的热爱,对历史文化的尊重,这些年来为了守住“东山记忆”,不辞辛苦挑重担,抢救、挖掘明清、近现代的50多位重要历史文化名人资料,搜集到许多珍贵的史料,策划出版了《铜陵记忆》《毅魄长存——东山抗战胜利七十周年纪念文集》《苏峰拱秀》《铜陵记忆》等乡土文献。其中,单单抢救摩崖石刻就有50多块。

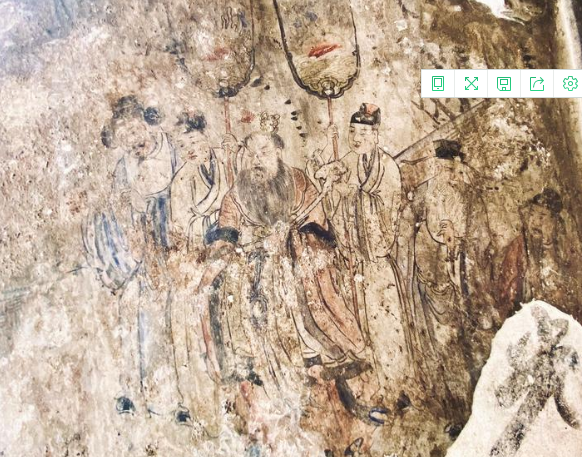

东山摩崖石刻众多。摩崖石刻是珍贵的历史文物古迹,更是重要的历史文化见证。然而,长年累月风吹日晒,不少石刻风化严重。好在文促会的老先生们在长期的石刻甄别中总结出一套独特的“六步辨石法”,即“抹”“照”“观”“摸”“验”“描”。

“抹”就是黄昏时先在模糊不清的石刻上抹上水,等到晚上,老先生便带上手电筒,从不同的角度照。“由于白天抹水,凹下去的地方水干得比较慢,手电筒从侧面照能看得清楚些。”陈炳文先生饶有兴致地介绍说。紧接着,结合各个方位的观察结果,大家集思广益,甄别字样,对于不够明确的部分,还需要用手反复去摸石刻笔顺的走向。“像抗战献机纪念碑里有记载一个名字只能看清楚两个字,我们就想到在抗日纪念亭碑文上也有记载这类人物。果不其然,还真让我们找到了。”说到这,陈炳文先生激动地拍着大腿高兴地说。“石刻文化是一种历史文化遗存,需要特别严谨,马虎不得!”于是,每次发现有字迹难辨的石刻时,他们都要多方查询历史资料、咨询文史人员、查对有关书籍,利用相关资料佐证印证,最终确定后才为石刻描红。在这个过程中,纠正有些书籍姓名记载的差错,发现个别内容未载入《东山县志》和其他文史资料,发现文史资料里多处文字有问题等时有发生。“对于发现的问题我们及时纠错、补漏和整理,填补了我县文史的一些空白,这也正是我们坚持这项工作的意义所在。”陈炳文说。

七年来,老先生们的足迹遍及城镇农村、景区街头,还到过潮州、梅州、永泰等地,而这些经费,全部自掏腰包。

“东山历史文化底蕴深厚。只要走得动,我们还将无怨无悔地做下去。”孙用川说。 (⊙欧东茵 文/图)

[责任编辑:]

泉州民间传统风俗:中秋节拾瓦片烧塔仔 共赏江天月

泉州民间传统风俗:中秋节拾瓦片烧塔仔 共赏江天月

让木偶走进寻常百姓家 给木偶行业带来新希望

让木偶走进寻常百姓家 给木偶行业带来新希望

高安镇坪水村特色村寨 自然资源与文化底蕴并存

高安镇坪水村特色村寨 自然资源与文化底蕴并存

古代“储钱罐”--元代陶扑满 出土弥足珍贵陶扑满

古代“储钱罐”--元代陶扑满 出土弥足珍贵陶扑满

规范住宅小区公共收益管理 使用办法即将出台

规范住宅小区公共收益管理 使用办法即将出台