移动短信业务量增加了1万亿条,网友:谁还在用短信

2022-02-26 11:07:30 来源: 卓越科技

0浏览 评论0条

2013年初,一位网友在知乎上提出了一个问题:微信真的能渐渐取代传统短信吗?还只是仅仅抢占一部分市场而已?

这位网友贴出的一组数据显示,刚刚过去的2013年春节,68.1%的人通过短信发送拜年信息,再往下依次是微信的11.1%,飞信的4.1%。

一些人认为,手机短信是最基础的服务,也是最稳定的短消息通讯方式,人们也不可能把通讯里所有的人都加为微信好友。

更多的人则持肯定态度,他们认为短信被取代是必然趋势,它在移动互联网的大浪面前毫无抵抗力,在他们眼里,电信运营商不应该抱着已经日暮西山的业务不放,要顺应潮流。

再到2015年,有位网友在这则话题下给出了自己的回答:两年过去了,现在看来,除了验证码和通知等,我的手机里面短信已经基本被微信取代了。

这位网友遇到的情况如今已经成为了常态。用户普遍不再使用短信功能来交流,但他们收到的短信数却没有变少——比起十年前,我国移动短信的年业务量增加了1万亿条。

谁还在用短信?

一、谁在用短信?

当下,通过网络搜寻关于“短信”的话题讨论并不多,在为数不多话题中,大致讨论分为两种:

一种是有人在问:你现在还发短信吗?还用短信聊天吗?得到的答案基本都是否定的。另一种则大多数是对当前收到的各种营销短信、垃圾短信的吐槽。

人们越来越不愿意发短信,可以从一组数据上清晰地得出结论:

自2010年开始,由用户发起的点对点短信业务占比连年下降,从2013年51.87%的占比下滑至2020年的3.9%;

2014年,全国的移动短信业务量是7630.5亿条,短信出现以来第一次下滑;

自2018年起,移动短信业务量开始反弹,过去几年,移动短信的数量增加了近一万亿条,但只带来了37亿元的营收增长。

数字反映的事实是真实且残酷的,短信的衰落,也在用一种层层递进的方式在上演:

自2010年开始,越来越多的用户不再使用短信,这种影响到2014年真正凸显出来,于是接连几年,短信业务量维持负增长。

但我们也看到,2018年短信业务出现了短暂的反弹,这块业务增长是怎么来的?

原因得从2016年说起。这年6月底,网信办发布《移动互联网应用程序信息服务管理规定》,明确要求移动互联网应用程序按照“后台实名、前台自愿”的原则,对注册用户进行基于移动电话号码等真实身份信息认证。

由于手机电话卡是实名制的,App运营人员也就多选择通过短信验证码来识别用户真实身份。短信验证码可以普遍用在新用户注册、登录验证、支付验证、密码修改或找回、个人信息修改等场景。

也是在那几年,国内的商业环境也在迎来一轮变革。短视频、直播、社区团购、在线教育、本地生活等业态都迎来更激烈的竞争,这带来的是更多的App,也就给短信提供了更多的应用场景。

除了用在身份验证之外,行业应用短信也塑造了新的短信增量。比如物流、旅游航空、家校互通、餐饮、会员通知、售后服务等。

换言之,2018年以后在数量上不断增加的短信,不是用户点对点发出的,而是主要由企业发出,短信的组成结构发生了变化。

现在,企业短信在整体短信中的占比已经超过了95%。而即便移动短信在企业端收获了量的增长,移动短信在我国电信行业的营收占比中,只有3%上下。

短信行业当前面临的另一重难题在于,当短信成为企业营销的一类重要营销渠道,营销短信乱象频出,很多用户都不堪其扰。

比较常见的一种情况是,用户会在不知情的情况下收到某公司或某活动的短信,但按照索引却无法通过“回复TD”实现退订。

二、黄金年代:短信拯救互联网

别看现在短信式微,20年前,它一度是中国互联网的救星。

2001年,纳斯达克泡沫粉碎,最早一批登录资本市场的互联网企业快速入冬,新浪的股价一度跌到1.06美元的低点,搜狐和网易更惨,它们的股价一度只有60美分和53美分。

相比起资本市场的不确定性,更加具有不确定性的是,互联网的概念火热,但迈入这条洪流的人,还没想好怎么赚钱。QQ的注册用户来到了1亿大关,但马化腾还不知道,如果通过这1亿用户跑通商业模式。

好在他们很快迎来了一个翻身的好机会:电信增值业务。

1999年,日本电信运营商NTTDoCoMo推出以“i-mode”为品牌的增值服务,它与一些内容提供商合作,向客户提供各类有价值的内容,比如漫画、游戏、图片下载、听音乐等,NTTDoCoMo代替内容供应商收费,两者再进行利润分成,由此形成了通话业务之外的无限增值业务。

腾讯与刚刚从中国电信剥离出来的中国移动,同时注意到了这家公司。

腾讯在2000年5月与深圳联通推出了名为“移动新生活”的促销方案,QQ用户在自己的联通手机上注册一个QQ号,便可以通过短信平台发送信息,同时实现手机端和电脑端的实时信息互通。

紧接着,中国移动全面复制“i-mode”模式,正式推出了移动互联网业务品牌“移动梦网”,向社会征召电信增值业务合作伙伴,规定收入以15:85分配,增值服务商赚取大头。

中国移动的尝试大获成功,2001年,中国移动的短信发送量暴增了16倍至159亿条,2002年再增加至793亿条,这时中国的短信量占到了全球短信量的1/3。

到2001年底,腾讯凭借短信增值业务收获了1000万元的净利润,在这之前,它一直是亏损的;网易在2002年二季度走出亏损,短信、下载铃声和图片等为它贡献了1500万元的收入,占整体收入40%;

再来看中国移动,自2002年起,在以短消息服务为主的业务助力下,其数据业务的营收达到87.4亿元,同比增长了143%,占集团当年度营收的6.8%。

接下来几年,短信业务持续增长,中国移动数据业务带来的营收占比也逐年走高。

当短信业务无意间成长为一门暴利生意,运营商便不再愿意将这块肥肉拱手相让,它们开始调整规则、收缩权力。

先是2004年12月,中国移动调整了与腾讯短信收入的分成比例,从15:85调整至50:50。再到2006年,中国移动推出了一款意图取代QQ的即时通信工具:飞信。

中国移动甚至对腾讯提出了两个强制要求。第一是移动QQ要与飞信业务合并,否则QQ将被从移动梦网中剔除;第二是QQ体系需要与飞信互联互通。

事后看来,飞信并未对QQ产生真正威胁,腾讯后来用超级QQ和手机QQ,完成了反击。

标签:

[责任编辑:]

泉州民间传统风俗:中秋节拾瓦片烧塔仔 共赏江天月

泉州民间传统风俗:中秋节拾瓦片烧塔仔 共赏江天月

让木偶走进寻常百姓家 给木偶行业带来新希望

让木偶走进寻常百姓家 给木偶行业带来新希望

高安镇坪水村特色村寨 自然资源与文化底蕴并存

高安镇坪水村特色村寨 自然资源与文化底蕴并存

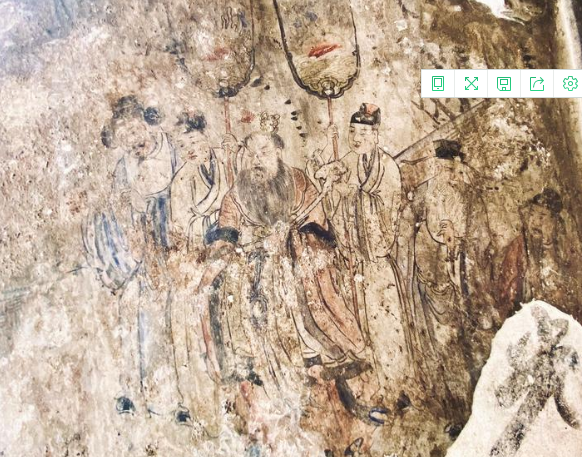

古代“储钱罐”--元代陶扑满 出土弥足珍贵陶扑满

古代“储钱罐”--元代陶扑满 出土弥足珍贵陶扑满

规范住宅小区公共收益管理 使用办法即将出台

规范住宅小区公共收益管理 使用办法即将出台