罕见病特效药从70万降到3万3,患儿爸爸这样说️

2022-03-07 08:55:19 来源: 中央广电总台中国之声

0浏览 评论0条

对谈嘉宾:

全国人大代表、全国人大教科文卫委员会委员、国家卫生健康委科学技术研究所所长马旭

全国政协委员、北京医学会罕见病分会主任委员、北京大学第一医院原副院长丁洁

罕见病 SMA 患儿爸爸马恒祥

提问:罕见病特效药进医保,生活有啥变化?

患儿爸爸:我敢想以后的生活了

马恒祥的儿子石头 2018 年 11 月确诊罕见病 SMA,也就是脊髓性肌萎缩症。如今石头不到 5 岁,全家人 " 抗罕 " 也进入第 4 个年头。2019 年初,SMA 特效药诺西那生钠注射液开始引进国内,但近 70 万一针的定价让马恒祥无力负担。到去年," 救命药 " 报价调整,加上企业慈善赠药,石头获得了 55 万注射 6 针的机会。55 万,仍然是一大笔钱,马恒祥用尽全力凑齐了。

马恒祥坦言,现在他敢去想以后的生活是怎么样的,比如,小石头持续打针后,身体会恢复到什么状态?到了上学的年龄,他是不是能去学校上课?一家人觉得生活的希望又多了。

提问:罕见病三大难,诊断、治疗、康复,怎么破?

丁洁委员:避免误诊很关键

丁洁委员认为,罕见病的治疗费用肯定是一个问题,但作为医生,眼下最重要的问题还是诊断。在我国,罕见病诊断周期较长,误诊、漏诊率也不低。如何快速、准确、不走那么多弯路地诊断,值得探讨。

此外,很多罕见病还处于无药可治的情况。一些罕见病,国外有特效药,这些药品怎么能快速引进中国?丁洁说,她更期待的是有国内自主知识产权的罕见病新药," 无论是从作为中国人的自豪感,还是从价钱、可及性上,肯定都是更好的。"

提问:如何打通罕见病医治 " 最后一公里 "?

丁洁委员:推进罕见病 "1+4" 医疗保障机制,提高药物可及性

罕见病 SMA 患儿爸爸马恒祥以切身经历举例说,现在,能给 SMA 患者打针治疗的医院在全国数量并不算多,有些省份可能只有两三家,甚至一两家医院能打针,这其中,能给成年 SMA 患者打针的医院更少。在药物储备方面,从去年底 SMA 特效药宣布纳入医保到今年 1 月 1 日开始执行,时间非常短,直接导致此后的一段时间许多地方出现了缺药的情况。

丁洁委员表示,药品的储藏、运输、处方都是 " 最后一公里 " 上亟待解决的问题。这其中最受关注的药价,如今虽然降到了每年约 10 万元,但对许多家庭,这仍是一个不小的数字。丁洁呼吁推进罕见病医保 "1+4" 多方支付机制,除了医保,还有国家和省级罕见病专项救助项目、慈善基金、商业保险和个人支付,四管齐下提高药物可及性。

提问:罕见病药物这么贵,国家的经济账怎么算?

马旭代表:更高水平的统筹,只有中国能做到的那种统筹!

马旭代表解释,罕见病的筹资机制与常见病不同,全靠医保是不太可能的。它需要极大的资源聚焦、资金聚焦。中国的特殊之处在于,首先,哪怕是罕见病,因为人口基数大,患者数量也比西方国家多;第二,政府愿意拿医保来承担一部分费用。我们需要充分发挥大病救助、保险、慈善基金等的作用,为罕见病构筑筹资救助的链条,形成罕见病诊断、治疗、康复的一整个体系," 这样的体系只有中国才能做到 "。

丁洁委员补充,许多省份已先行先试,根据罕见病患病人数和该省份的诊治能力、资金情况出台相应的保障政策。这种探索应当继续鼓励。

马旭代表对此表示赞同。罕见病在各地发病情况差异很大,不同的罕见病,筹资体系也有差别,各地应自主探索。在国家医保兜底、各省份试点的基础上,马旭认为,要把筹资水平提高到国家层面,罕见病的国家统筹和地方探索,现在已经到了要双管齐下的时候。

提问:" 罕见病其实不罕见 ",我们还能做什么?

丁洁委员:难以手到病除,一起努力提高患者生存质量

石头爸爸马恒祥说,开始打针以后,小石头的核心力量增强,坐着可以自己晃来晃去,还可以弯弯腰。以前孩子 " 想调皮,但是他做不到 ",现在的他,更像一个正常的孩子,显露调皮的天性。

马恒祥也坦言,4 岁多的孩子,主要任务仍是康复训练,他能感受到自己和别的小朋友不太一样的。" 希望自己的孩子在可预见的未来能好起来 ",这是一个爸爸最朴素的愿望。

丁洁委员表示,在当前的医学水平下,大部分罕见病还没有药,更不用说特效药。一些药物其实只能延缓罕见病的症状,做不到根治。作为医务人员,丁洁强烈呼吁有高危因素的人群进行专业的咨询。对于小石头们,她希望通过和患者一起努力,提高患者的生存质量。

只要罕见病存在,人类就有战胜罕见病的动力!

马旭代表:科学进步、科技创新一定能战胜罕见病。我一定能突破它!

马旭说,罕见病永远会存在,只要它存在,人类就有战胜它的动力。作为科研人员,他的团队目前的诊断技术已同步至全球最新,达到国际同等水平。从细胞治疗、小分子到基因治疗,马旭团队正在完成动物模型," 攻克罕见病的动力和愿望非常强烈 "。

马旭表示,科学进步、科技创新一定能战胜罕见病。只要能战胜罕见病,无论是国家社会,无论是医保慈善,总会给罕见病人解决问题。" 罕见病是我们科研人员创新的巨大动力。我一定能突破它!"

标签:

[责任编辑:]

泉州民间传统风俗:中秋节拾瓦片烧塔仔 共赏江天月

泉州民间传统风俗:中秋节拾瓦片烧塔仔 共赏江天月

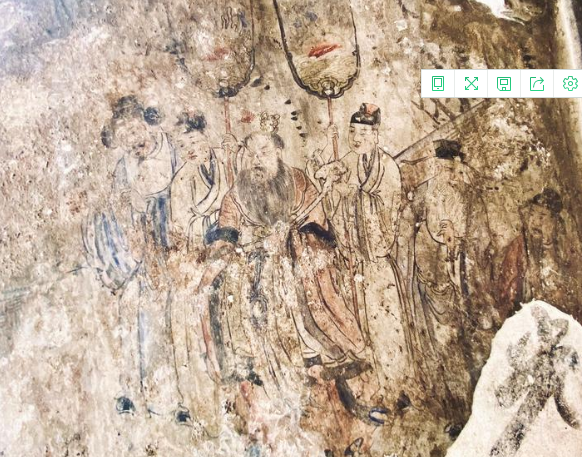

让木偶走进寻常百姓家 给木偶行业带来新希望

让木偶走进寻常百姓家 给木偶行业带来新希望

高安镇坪水村特色村寨 自然资源与文化底蕴并存

高安镇坪水村特色村寨 自然资源与文化底蕴并存

古代“储钱罐”--元代陶扑满 出土弥足珍贵陶扑满

古代“储钱罐”--元代陶扑满 出土弥足珍贵陶扑满

规范住宅小区公共收益管理 使用办法即将出台

规范住宅小区公共收益管理 使用办法即将出台