明清皖江流域乡村水旱灾害防救,形成了官府主导、民间补充模式

2022-03-10 08:33:16 来源: 说尽历史天下事

0浏览 评论0条

从明清两朝皖江流域水旱灾害防救来看,无论常规措施还是灾后对应性措施,朝廷的制度化管理发挥了较为明显的作用。尤其是规定了一些比较周密的定例,要求地方官员严格照章办事,将执行救灾政策与官吏的陟黜结合起来,从而在一定程度上保证了赈济工作的顺利进行。

明清两朝从中央朝廷到乡村基层吗,形成了各层级的备灾、报灾、救灾、赈济、安抚、防控一整套救助执行体系,这些在皖江流域水旱灾害的防救过程中,得到了突出体现。

通过皖江流域乡村水旱灾害防救的考察,可以发现明清两朝形成了官府主导、民间补充的灾荒防救模式。官府主要通过经济支持、法律保障、社会导向、监管稽查等手段,发挥防灾救灾的主导作用。

民间补充则是指在基层士绅、族正等地方精英的领导下,动员基层社会组织的强大力量,开展灾荒自救活动,弥补了官府救助的不足,当然,官府的一些激励措施如旌表、封官等措施也起到了作用。总之,官府主导、民间补充完善了灾荒救助的形式,形成了全社会的救助模式。

明清两朝,有较规范的县级以上的行政管理设置,但在基层社会尤其乡村社会,始终没有形成统一的规范化的行政管理设置。这导致了基层乡村社会,在灾害防救工作的开展是不同的,如安庆府、宁国府等地宗族组织势力较为强大,宗族组织在救荒救灾中发挥了突出的作用。

在太平府、和州等地圩区,专门设有圩区水利管理组织,圩区水利管理组织则在救荒救灾中发挥了主导作用;还有地区以里甲、保甲组织为主导作用等。总之,各基层的主导力量不同,其救助的组织方式会有不同,形成了各基层的救助特色。

明清时期皖江流域水旱灾害的防救,也存在诸多弊端,诸如制度与政策执行不力、贪官污吏的不端行为等。百姓的赋役和捐税相比而言是相当重的。明清朝廷虽屡次下谕旨蠲免,但在地方执行过程中,有些虽然免了,但不久又恢复了,甚至有些就是一纸空文,地方根本就没有执行过。

明朝的吏治,在朱元璋的严刑整饬下得到了较大改善,出现了一批循吏,“吏治多可纪”。但至永乐年间,吏治便渐渐松弛趋坏。随着财政紧张,吏治败坏,荒政诸弊丛生,救灾的效果远不如前,在某些地方,甚至流于形式,已起不到应有的作用。明清两朝灾害治理的吏治弊端,在皖江流域也得到了较多的体现。

明清两朝从中央朝廷到地方各级政府,虽然也多提到加强环境治理与保护,但面对与日俱增的人口问题,不得不更多地考虑人类社会的生存问题。为解决更多人口的生存问题,从中央政府到地方官府鼓励民众大量垦荒拓植,从而实现最大化地利用土地资源,养活过剩的人口。

如此,社会发展与生态环境的关系走向了“经济发展→人口增殖→开疆辟土→环境恶化→灾荒频发”的恶性循环。明清皖江流域水旱灾荒发生发展的规律,便充分证明了这个规律。

自然灾害的发生具有突发性强、破坏性大、涉及面广等特点,特别是受影响的灾民众多的情形下,任何单一化的措施都难以做好防控工作,因此,必须构建以政府主导、社会力量广泛参与的灾害防控与治理体系。

第一,重视意识形态教化。对于统治者来说,稳定民心是维护社会稳定的最根本措施。因此,灾害发生后,不仅要及时救灾赈济,还要及时加强思想引导,稳定民心。稳定民心并非是一件简单容易之事,需要从中央到地方、从组织到家庭、从群体到个人,构建多元化的主流思想传播渠道。

第二,构建监测预警系统。一般地,灾害的形成有两个方面:一是灾变内部量的积累,由量变而质变,原先稳定的生态平衡系统遭受破坏,形成灾害,直至形成新的生态平衡系统;二是由于外部因素,破坏稳定的生态平衡系统,导致灾害发生。

就皖江流域水旱灾害来说,其内因主要是水资源系统、水土植被生态系统、依存的地理环境、依存的气候系统等,外因主要有宇宙大气候、人为因素等。

水旱灾害的发生,往往并非由单一致灾因子导致,往往是自然环境因素、社会环境因素、人文环境因素等内外因素综合形成,如涉及到气象、水文、地质、地貌、生物、人文等因子,因此,需要根据内外部因子,多方位地构建灾害的检测、预警系统。

第三,形成社会救助机制。一是发挥政府引导作用,这需要建立有效健全的政策体系。从明清时期皖江流域救灾防灾史来看,成功的救治防控,得益于完备且有效执行的政策体系,反之,或因政策的缺漏,或因执行的不力。

二是激发民间力量广泛参与,发挥民间团体的自治作用。明清时期皖江流域地方精英,是乡村防灾救灾的重要力量,弥补了官府救灾的不足。三是要倡导良好社会风气,尤其是弘扬灾难时帮扶互助、无私奉献的精神。

第四,建立动态救灾机制。以最大降低灾害的危害性为最终目的,采取有效的、灵活多样的防灾救灾措施。一是构建灾前备赈、灾中监管、灾后赈济的防灾救灾机制,保证防灾救灾有章可循;二是构建上下级多部门联动的灾害应急机制;三是将常规性的救灾规制,与突发性的灾后应急有机结合,保证救灾防灾的及时性、有效性。

标签: 水旱灾害

[责任编辑:]

泉州民间传统风俗:中秋节拾瓦片烧塔仔 共赏江天月

泉州民间传统风俗:中秋节拾瓦片烧塔仔 共赏江天月

让木偶走进寻常百姓家 给木偶行业带来新希望

让木偶走进寻常百姓家 给木偶行业带来新希望

高安镇坪水村特色村寨 自然资源与文化底蕴并存

高安镇坪水村特色村寨 自然资源与文化底蕴并存

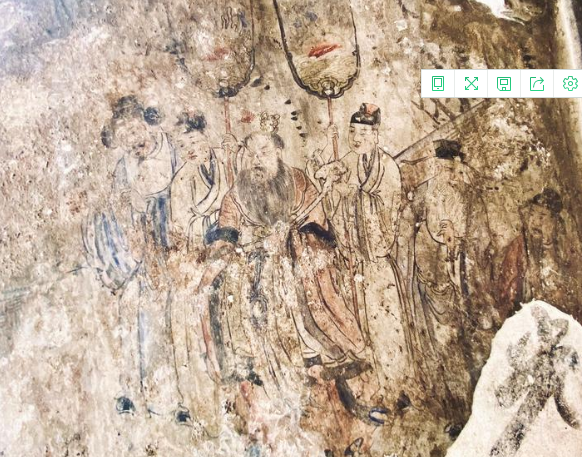

古代“储钱罐”--元代陶扑满 出土弥足珍贵陶扑满

古代“储钱罐”--元代陶扑满 出土弥足珍贵陶扑满

规范住宅小区公共收益管理 使用办法即将出台

规范住宅小区公共收益管理 使用办法即将出台