想买二手车又怕踩雷?收下法官的这些干货支招

2022-04-12 19:02:05 来源: 北京日报客户端

0浏览 评论0条

北京市消费者协会近期就“二手车交易消费问题”进行调查发现,其中不乏涉嫌隐瞒真实车况或违规操作情况。实际上,二手车交易乱象屡见不鲜,导致很多交易欺诈案件涌入法院。那么,二手车交易中都有哪些“雷区”,消费者应如何避开呢?

雷区1

购车款汇入业务员账户交易平台身份难认定

郭某在某公司经营的二手车平台官网选中两辆二手车,到店咨询时,销售人员高某负责接待。郭某通过微信向他表达了购买意愿,高某称无需签订合同,车款可通过他转给公司,并向郭某提供了自己的银行账户。之后,郭某将车款打入高某账户。很快,其中一辆车过户至郭某名下,但另一辆车经多次催促仍未交付。郭某发现该车已另售他人,于是诉至法院以合同目的无法实现为由请求解除合同,退还购车款并赔偿。公司辩称其与郭某之间未签署过任何买卖合同,双方不存在买卖合同关系,其身份仅是中介方,不是车辆出卖方。且高某虽是销售人员,但其职责范围并不包括订立口头合同和收取货款。

北京市第一中级人民法院法官释疑

高某作为公司销售人员,与郭某通过微信交易涉及的车辆信息均来自于该公司二手车平台官网,虽然公司称销售人员无权收取货款,但法院查明在郭某购车期间,高某曾多次向公司转账,金额巨大,且郭某通过向高某账户汇款成功购买并过户了其中一辆车。这些情况可以认定高某存在长期代收客户货款的行为,属职务行为,因此郭某与公司之间成立事实上的买卖合同关系,公司承担的是卖方责任,而非中介责任。现另一辆车已经出售他人,致使合同根本目的无法实现,郭某有权解除涉案买卖合同,要求某公司退还车款并赔偿资金占用损失。

二手车交易平台多具有双重身份,除中介方外,有时还是卖方。一些二手车平台自卖二手车,在购车协议中却有意规避自身责任,消费者通过平台及其工作人员购买后车辆出现问题,平台便以其是中介方而非卖方为由拒赔。在交易过程中,平台承担何种责任,主要取决于其与客户所形成的合同关系的性质。若成立的是买卖合同关系,其为买卖合同的卖方,承担的是卖方责任,须向买方交付符合合同约定的二手车,并依约配合办理过户。若作为买卖合同的中介方,提供订立合同的机会,撮合买卖双方达成交易,则承担的是中介责任。相对于买卖合同的卖方,其承担的合同责任更轻。但实务中,存在未签署书面合同,对二手车交易平台是否为卖方产生争议的情形,此时,法院会根据聊天记录、录音材料、付款凭证、证人证言等证据,综合认定二手车交易平台是否为卖方。

北京市第一中级人民法院法官支招

消费者购车时尽量避免与个人私下达成交易,切不可仅凭口头协议,要签订正规的购车合同,保证过户手续完备,确定车辆性质合法,通过书面合同规定双方的权利义务;要仔细审查合同条款,保留交易相关凭证;维权不成功,可以向法院起诉维权。

雷区2

车辆行驶里程数据造假汽车经营者退一赔三

曲某通过某旧机动车经纪公司购得一辆二手车,合同约定交付的车辆行驶公里数为139000。购车后,曲某委托评估公司对该车辆进行鉴定,结论是该车里程表被人为更改,目前实际公里数应在22万以上。曲某以欺诈为由向法院提起诉讼,要求旧机动车经纪公司解除合同,退还购车款,进行三倍赔偿并支付鉴定费用。

北京市第一中级人民法院法官释疑

行驶里程数属于二手车交易过程中的重要信息,会直接影响消费者的购买选择,属于知情权的范围。

虽然在案件审理过程中,旧机动车经纪公司认为其在收购案涉车辆时经过了第三方机构检测,检测报告显示的表显里程为13.26万公里,其依据该检测数据向曲某出售,没有欺诈的故意,但作为专业的二手车销售者,旧机动车经纪公司应审慎查明,并如实告知消费者。检测报告中虽写明该车辆的“表显里程”,但是也已经明确“里程表读数不作为判定被认证车辆实际行驶里程的依据”。公司在交易过程中未向曲某出示该检测报告,使其丧失了依据检测报告取舍的机会,显然具有欺诈的故意。

根据消费者权益保护法第五十五条中的规定,经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍;增加赔偿的金额不足500元的,为500元。上述案例中,法院最终判定解除双方买卖合同,旧机动车经纪公司退还曲某购车款,并赔偿购车款3倍赔偿金,支付车辆检测费5000元。

北京市第一中级人民法院法官支招

消费者在购买二手车时,最好选择正规的交易市场与网络平台,实地查验车辆状况,最好有专业人员陪同选购或委托有资质的专业评估机构,对车辆真实状况和价值进行鉴定评估。除对车辆品牌、颜色等进行挑选外,更需要关注车辆是否出过事故、维修记录等与质量相关的情况,这也是购买二手车与新车的主要区别。在购车前应要求销售者提供车况检测报告、出险记录、维修记录等材料。

签订买卖合同时,消费者要认真仔细地阅读合同条款,知悉约定内容,遇到描述模糊不清、表达出现歧义的条款要及时协商修改,切记不可只听口头承诺。此外,双方要将经营者对车辆状况的承诺,如非事故车、非泡水车、非火烧车、非盗抢车,提供的质保期,车辆里程数真实性等重要内容,以及违约责任在合同上一一载明。并要特别注意免除卖方一方的主要义务、排除消费者主要权利的格式条款。

雷区3

质保期间车辆自燃根据实际情况认定

吴某与二手车公司签订了转让协议,约定“公司保证所购车辆无重大事故、泡水、火烧,发动机、变速箱、电路板质保两年”。随后,吴某贷款支付22万元车款后拿到了车,但5个月后吴某驾车回家途中,车辆驾驶舱冒烟起火。事后,他委托一家鉴定评估公司对涉案车辆起火的原因进行调查,鉴定结论是:可排除雷击、外来火源、人为纵火、车辆事故碰撞、电路故障导致起火的可能,不排除车辆动力系统/燃油供给系统故障导致车辆起火自燃的可能。吴某认为二手车公司未按照合同约定交付符合质量标准的车辆,遂将其诉至法院,要求解除合同,赔偿全部车款。二手车公司辩称,吴某在了解车况及质保承诺的情况下购车,且车辆毁损由自燃造成,不应由其承担责任。

北京市第一中级人民法院法官释疑

根据《二手车流通管理办法》第十五条及《二手车交易规范》第十六条的规定,二手车经销企业须向买方提供质量保证及售后服务承诺。此案根据鉴定结果,二手车公司作为出卖人应保证交付的车辆具备应有的质量和性能,且作出了相应质保承诺,应对车辆自燃导致毁损承担相应的赔偿责任。购买方吴某明知是二手车,其质量、性能显然不能与新车相比,仍然选择购买。同时考虑到他从提车到车辆自燃前已使用5个月,其间有更换蓄电池,未对涉案车辆进行正规保养的情形,吴某自身也应承担相应责任。综合考虑双方当事人的合同义务、车辆的使用时间,兼顾公平原则,法院最终认定吴某和二手车公司对车辆的毁损各承担50%的责任。

北京市第一中级人民法院法官支招

标签:

[责任编辑:]

传化智联旗下传化支付打通产业端支付 助力实现数字

传化智联旗下传化支付打通产业端支付 助力实现数字

泉州民间传统风俗:中秋节拾瓦片烧塔仔 共赏江天月

泉州民间传统风俗:中秋节拾瓦片烧塔仔 共赏江天月

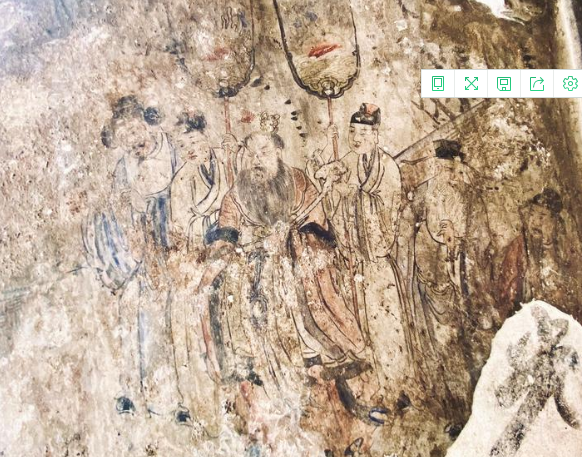

让木偶走进寻常百姓家 给木偶行业带来新希望

让木偶走进寻常百姓家 给木偶行业带来新希望

高安镇坪水村特色村寨 自然资源与文化底蕴并存

高安镇坪水村特色村寨 自然资源与文化底蕴并存

古代“储钱罐”--元代陶扑满 出土弥足珍贵陶扑满

古代“储钱罐”--元代陶扑满 出土弥足珍贵陶扑满