债权转让缘何被指“套路贷”犯罪

2022-04-15 07:05:19 来源: 法制现场

0浏览 评论0条

近年来,“套路贷”犯罪行为时常发生,该犯罪行为披着民间借贷的外衣,犹如“披着羊皮的狼”,其行为民刑交叉,极易与正常的民间借贷关系相混淆,律师在办理此类案件时一定要善于从全案案情及证据分析,分辨二者间罪与非罪的实质区别。

【基本案情】

2021年8月12日,被告人张某收到某市中级人民法院《刑事裁定书》裁定:“驳回抗诉,维持原判”。至此,一起被控利用“套路贷”诈骗673余万元的案件划上句号。

2018年4月,扫黑除恶专项斗争期间,有人举报张某伙同他人非法拘禁、虚假诉讼,某县公安机关经初查后立案。案件移送审查起诉后,张某委托律师为其辩护。律师通过阅卷、会见被告人,认为张某系因“债权转让”而与被害人李某某形成民间借贷关系,而非与他人勾结实施“套路贷”行为,但该辩护意见未被检察机关采纳,公诉人建议对张某以诈骗罪判处10年以上13年以下有期徒刑,并处罚金。案件经过三次开庭审理,通过当庭对被告人、证人及被害人交叉询问,三方对质,最后法院查清了案件的来龙去脉。原来,张某与证人刘某在生意上互有往来并有未结清的债务,而李某某曾多次向刘某借钱,累计形成500万元本金和100万元利息债务无法还清。又因刘某欠张某钱,欲将其对李某某的债权转让给张某。刘某便将李某某介绍给张某,张某与李某某另签订600万元借款协议,至此,李某某与刘某之间的原借贷关系消灭,李某某与张某因债权转让产生新的借贷关系。后来,张某为防止李某某不履行还款义务,向其出具了虚假的承兑汇票,显示张某履行了支付借款的义务。后李某某无力偿还债务,张某便向法院起诉,法院判决李某某向张某偿还本息600万余元借款。

办案律师认为,本案本是一起债权转让民事法律纠纷,由于张某不懂法,将债权转让误以为借贷关系,向李某某出具了虚假的承兑汇票,造成张某“诈骗”李某某的假象。事实上,李某某欠款事实存在,只不过债主易人而已。李某某并未因债权转让而徒增债务,相反张某还降低了李某某的借贷利息。张某没有非法占有李某某财产的主观故意,客观上李某某亦未因向张某还款而遭受财产损失。所谓张某与刘某勾结采用“套路贷”的手段诈骗李某某的事实不清、证据不足。最终法院采纳了律师的辩护意见,作出张某无罪的判决。

【律师说法】

“套路贷”是犯罪分子以非法占有为目的,假借民间借贷之名,诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议,通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务,并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。

“套路贷”与民间借贷极为相似,二者都有民间借贷的表象、有银行流水,甚至在正常借贷中也可能有非法催债的行为,如何区别罪与非罪,主要分析两个方面:

一是在主观动机和目的方面,看是否具有非法占有他人财物的目的。民间借贷基于平等主体之间的意思自治而形成民事借贷关系,出借人只想到期按照协议约定收回本金及利息;“套路贷”则是假借民间借贷之名,采取各种措施行诈骗非法占有对方财物之实,主观上具有明显的非法占有目的。

二是在客观行为方面,看出借人有无诱迫对方签订虚假借贷合同,及通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约等方式形成虚假债权债务的诈骗行为。许多受害人刚开始贷款金额很小,但在犯罪嫌疑人的套路和威逼利诱之下,很快就背负上巨额债务,之后犯罪分子会以虚假诉讼等司法手段或者采用暴力、威胁以及其他手段非法强行占有被害人财物。而在正常的民间借贷关系中,双方在签订、履行借贷协议过程中地位平等,出借人不会采取上述非法行为,也不会迅速增加对方债务并诈骗对方财物。

司法实践中,应当注意非法讨债引发的案件与“套路贷”案件的区别,犯罪嫌疑人、被告人不具有非法占有目的,也未使用套路与借款人形成虚假债权债务,不应视为“套路贷”。

【知识链接】

“套路贷”常见手段及司法处理依据

“套路贷”作案手法复杂,且犯罪手段不断翻新,借贷形态看似合法,但其行为实质为诈骗。“套路贷”的常见犯罪手法和步骤如下:

制造民间借贷假象。犯罪嫌疑人、被告人往往以“小额贷款公司”“投资公司”“担保公司”“网络借贷平台”等名义对外宣传,以低息、无抵押、无担保、快速放款等为诱饵吸引被害人借款,继而以“保证金”“行规”等虚假理由诱使被害人基于错误认识签订金额虚高的借贷协议或相关协议。

制造资金走账流水等虚假给付事实。犯罪嫌疑人、被告人按照虚高的借贷协议中全部借款金额将资金转入被害人账户,制造银行流水痕迹,随后便采取各种手段将其中全部或部分资金收回,被害人实际上并未取得或者完全取得借贷协议及银行流水上显示的钱款。

故意制造违约或肆意认定违约。犯罪嫌疑人、被告人往往会以设置违约陷阱、制造还款障碍等方式,故意造成被害人违约,或者通过肆意认定违约,强行要求被害人偿还虚假债务。

恶意垒高借款金额。当被害人无力偿还时,有的犯罪嫌疑人、被告人会安排其所属公司或指定的关联公司、关联人员为被害人偿还借款,继而与被害人签订金额更大的虚高借贷协议或相关协议,通过这种“转单平账”“以贷还贷”的方式不断垒高债务。

软硬兼施索债。在被害人未偿还虚高借款的情况下,犯罪嫌疑人、被告人借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段向被害人或者被害人的特定关系人索取债务。

“套路贷”犯罪严重侵犯了群众合法权益,侵犯了国家正常的金融秩序,同时衍生出多种刑事犯罪,极大地影响了社会稳定。2018年8月,最高人民法院下发《关于依法妥善审理民间借贷案件的通知》,对“套路贷”犯罪认定、审查、防范与鉴别机制等作出规定。2019年4月9日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合发布关于办理“套路贷”“软暴力”恶势力刑事案件和财产处置等四个法律政策意见,明确规定了“套路贷”的司法定性,列举“软暴力”违法犯罪手段的通常表现形式,明晰定罪量刑标准,统一法律适用尺度,破解了“套路贷”在法律适用上的难题。

(宁夏法治报记者钟玉珍宁正律北京德恒(银川)律师事务所律师侯天骄)

【来源:宁夏法治报】

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。邮箱地址:

标签: 债权转让

[责任编辑:]

传化智联旗下传化支付打通产业端支付 助力实现数字

传化智联旗下传化支付打通产业端支付 助力实现数字

泉州民间传统风俗:中秋节拾瓦片烧塔仔 共赏江天月

泉州民间传统风俗:中秋节拾瓦片烧塔仔 共赏江天月

让木偶走进寻常百姓家 给木偶行业带来新希望

让木偶走进寻常百姓家 给木偶行业带来新希望

高安镇坪水村特色村寨 自然资源与文化底蕴并存

高安镇坪水村特色村寨 自然资源与文化底蕴并存

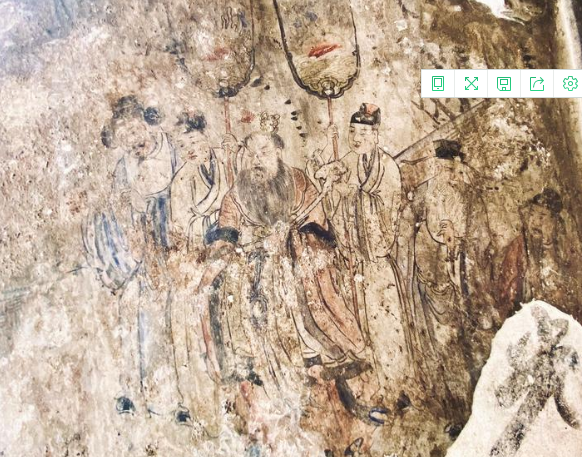

古代“储钱罐”--元代陶扑满 出土弥足珍贵陶扑满

古代“储钱罐”--元代陶扑满 出土弥足珍贵陶扑满